Смотрим, насколько далеко вперёд на фоне конкурента продвинулась AMD с выходом Phenom второго поколения.

Введение

В прошлый раз мы остановились на тестировании Phenom первого поколения в (относительно) современных приложениях и играх. И спустя многие годы наши выводы ничем по сути не отличались от таковых, сделанных большинством обзорщиков в момент выхода этих процессоров на рынок. Да, AMD первой расположила все 4 ядра на одном кристалле и оснастила их общим L3-кэшем, выпустив в конце 2007 года по сути первый "настоящий" 4-ядерный x86 процессор. Вот только несмотря на в целом передовую архитектуру первый 4-ядерный “блин” у AMD получился, скорее, “комом”. Phenom первого поколения для конкуренции по чистой производительности с Core 2 Quad в первую очередь необходимы были более высокие тактовые частоты. А для достижения последних необходим был переход на более передовой 45-нм техпроцесс. И именно это (и ещё кое-что) и было сделано AMD во втором поколении процессоров Phenom, о которых мы и поговорим сегодня.

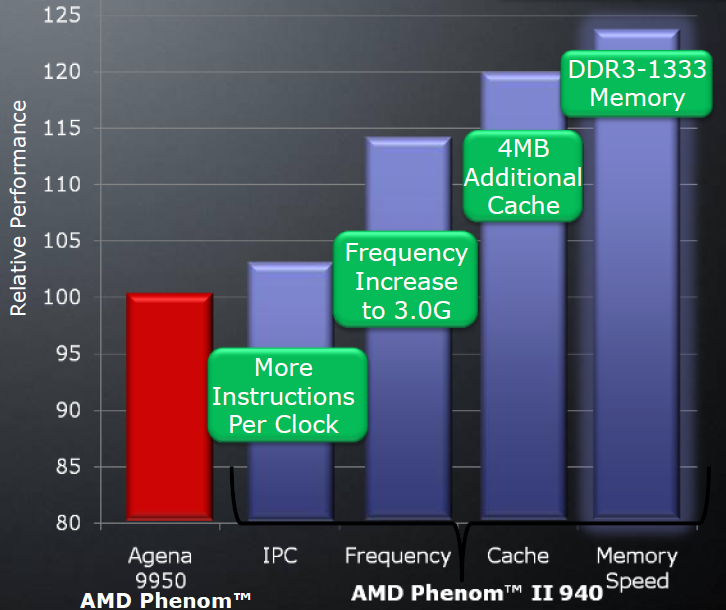

Давайте ещё раз отметим, что первое поколение 4-ядерных процессоров AMD не было полным провалом, так как благодаря своим весьма демократичным ценам они, в конечном итоге, были не так уж и плохо приняты рынком. Было очевидно, однако, что потенциал микроархитектуры K10 в Phenom первого поколения был раскрыт далеко не полностью преимущественно из-за проблем с достижением частот выше 2.5 ГГц. Поэтому не должен вызывать удивления тот факт, что компания AMD продолжила совершенствование своих 4-ядерных чипов, выпустив второе поколение процессоров Phenom в начале 2009 года. Помимо перехода на 45-нм техпроцесс, который наконец-то позволил поднять частоты до 3 ГГц и выше, из изменений сразу бросающихся в глаза отметим ещё и увеличенный втрое объём L3-кэша. Кроме того, новая реализация микроархитектуры K10 содержала некоторые улучшения, позволившие немного увеличить IPC, а с выходом платформы Socket AM3 Phenom II обзавелись ещё и поддержкой более быстрой памяти DDR3-1333.

Вот и давайте сегодня посмотрим, был ли потенциал микроархитектуры K10 раскрыт в процессорах Phenom второго поколения, сравнив Phenom II X4 945 с равночастотным конкурентом Intel Core 2 Quad Q9650 (Xeon E5450). Но прежде необходимо сделать одно важное замечание.

А почему тесты с DDR2, а не DDR3?

Этот вопрос уже неоднократно поднимался в комментариях, так что считаю нужным за этот момент пояснить.

Во-первых, необходимо развенчать миф о значительном приросте производительности процессоров обсуждаемых поколений при использовании DDR3-памяти вместо DDR2. Да, прирост был, но в большинстве случаев всего несколько процентов. Обратите внимание на диаграмму из маркетинговых материалов AMD тех лет чуть выше — даже сама AMD намеряла меньше 5% прироста производительности от использования DDR3-1333. Да, конечно, обсуждаемые платформы поддерживали и более высокочастотную DDR3-память, но этот факт ничего не меняет. Несколько лет тому назад я уже развлекался с DDR3-памятью на Socket AM3 и обнаружил, что даже в играх DDR3-1600 CL9 память даёт максимум 10% прироста производительности в сравнении с DDR2-1066 CL5, которая и будет использована в настоящих тестах. А в неигровых приложениях можно ожидать ещё меньших показателей превосходства DDR3 над DDR2. Всё это делает тестирование Phenom II с DDR3-памятью не имеющим особого смысла.

Во-вторых, если уж тестировать процессоры AMD с DDR3-памятью, то надо поступать аналогично и с процессорами Intel. А тут есть нюансы — и плату на P45 с нормальным питальником и поддержкой DDR3 сейчас днём с огнём не сыскать, и с поддержкой DDR3-памяти на платформах Intel тех лет всё сложно. Дело в том, что чипсеты Intel тех лет поддерживали исключительно чипы памяти объёмом 256 МБ. Таким образом, на Intel наш максимум это 4 ГБ планки c 16 чипами объёмом 256 МБ (по 8 чипов с каждой стороны). А такие планки выходили преимущественно в самом начале жизненного цикла DDR3 и характеризуются не самыми высокими частотами и низкими таймингами. Найти что-то лучше DDR3-1600 CL11 крайне проблематично, а с такой памятью особого прироста в сравнении с DDR2-1066 CL5, как уже было сказано выше, ожидать не стоит.

В-третьих, в целом, конечно, можно было бы заморочиться и таки сделать тесты с DDR3, вот только надо всё же признать, что отправная точка нашего путешествия была выбрана неудачно. Напомню вкратце, что основная цель цикла статей — посмотреть, что могут многоядерные процессоры прошлых лет в современных приложения и играх (в сравнении со своими актуальными наследниками). И вот тут первые 4-ядерные процессоры что AMD, что Intel нас очень сильно ограничивают из-за отсутствия поддержки наборов инструкций SSE4.1 и SSE4.2, массово используемых в современном игровом и неигровом программном обеспечении. По большому счёту, нам приходится тестировать, мягко скажем, не самые актуальные процессоры в не самым же актуальных приложениях и играх.

Во-первых, необходимо развенчать миф о значительном приросте производительности процессоров обсуждаемых поколений при использовании DDR3-памяти вместо DDR2. Да, прирост был, но в большинстве случаев всего несколько процентов. Обратите внимание на диаграмму из маркетинговых материалов AMD тех лет чуть выше — даже сама AMD намеряла меньше 5% прироста производительности от использования DDR3-1333. Да, конечно, обсуждаемые платформы поддерживали и более высокочастотную DDR3-память, но этот факт ничего не меняет. Несколько лет тому назад я уже развлекался с DDR3-памятью на Socket AM3 и обнаружил, что даже в играх DDR3-1600 CL9 память даёт максимум 10% прироста производительности в сравнении с DDR2-1066 CL5, которая и будет использована в настоящих тестах. А в неигровых приложениях можно ожидать ещё меньших показателей превосходства DDR3 над DDR2. Всё это делает тестирование Phenom II с DDR3-памятью не имеющим особого смысла.

Во-вторых, если уж тестировать процессоры AMD с DDR3-памятью, то надо поступать аналогично и с процессорами Intel. А тут есть нюансы — и плату на P45 с нормальным питальником и поддержкой DDR3 сейчас днём с огнём не сыскать, и с поддержкой DDR3-памяти на платформах Intel тех лет всё сложно. Дело в том, что чипсеты Intel тех лет поддерживали исключительно чипы памяти объёмом 256 МБ. Таким образом, на Intel наш максимум это 4 ГБ планки c 16 чипами объёмом 256 МБ (по 8 чипов с каждой стороны). А такие планки выходили преимущественно в самом начале жизненного цикла DDR3 и характеризуются не самыми высокими частотами и низкими таймингами. Найти что-то лучше DDR3-1600 CL11 крайне проблематично, а с такой памятью особого прироста в сравнении с DDR2-1066 CL5, как уже было сказано выше, ожидать не стоит.

В-третьих, в целом, конечно, можно было бы заморочиться и таки сделать тесты с DDR3, вот только надо всё же признать, что отправная точка нашего путешествия была выбрана неудачно. Напомню вкратце, что основная цель цикла статей — посмотреть, что могут многоядерные процессоры прошлых лет в современных приложения и играх (в сравнении со своими актуальными наследниками). И вот тут первые 4-ядерные процессоры что AMD, что Intel нас очень сильно ограничивают из-за отсутствия поддержки наборов инструкций SSE4.1 и SSE4.2, массово используемых в современном игровом и неигровом программном обеспечении. По большому счёту, нам приходится тестировать, мягко скажем, не самые актуальные процессоры в не самым же актуальных приложениях и играх.

Так что взвесив все "за" и "против" было решено ограничиться тестированием Phenom II с DDR2-1066 CL5 памятью, а в дальнейшем сфокусироваться на тестах более актуальных процессоров (начиная с Intel Nehalem и AMD Bulldozer) в актуальных же приложениях и играх.

Характеристики, тестовые стенды и методика тестирования

Характеристики участников тестирования сведены в следующую таблицу.

Phenom X4 9950

Xeon E5450

Phenom II X4 945

Краткое описание тестовых стендов и методики тестирования приведено ниже под спойлерами.

Тестовые стенды

LGA 775

- GIGABYTE GA-EP45-UD3R

- 4x2 ГБ DDR2-1066 CL5 (Kingston HyperX, KHX8500D2)

- Cryorig R1 Ultimate

AM2+

- GIGABYTE GA-MA790X-UD3P

- 4x2 ГБ DDR2-1066 CL5 (Kingston HyperX, KHX8500D2)

- ID-Cooling FROSTFLOW X 360

LGA 1200

- ASUS PRIME Z490M-PLUS

- 2x4 ГБ DDR4-3200 CL16 (Patriot Viper 4 Blackout, PVB48G320C6K)

- ID-Cooling FROSTFLOW X 360

Общее

- PowerColor AMD Radeon RX 6800 Fighter

- SSD Apacer AS350 PANTHER на 512 ГБ (Windows 11 и приложения)

- SSD Colorful SL500 на 4 ТБ (игры)

- CHIEFTEC BDF-1000C

Методика тестирования

Производительность будем сравнивать в современном программном окружении, используя актуальные (насколько это возможно) версии тестируемых приложений и игр. Аналогично и с Windows — на оба тестовых стенда была установлена "свеженькая" Windows 11, версия 22H2. Здесь можно было бы возразить, что использование современного ПО ставит участников тестирования в не совсем равные условия, ведь актуальные версии приложений и игр с большой долей вероятности могут использовать наборы инструкций, отсутствующие у "старичков". Как следствие, более актуальные процессоры получат от использования SSE4- и AVX-инструкций дополнительное, якобы несправедливое, преимущество. Но я считаю иначе: новые наборы инструкций — это одно из микроархитектурных улучшений, которое ничем по сути своей не отличается от более высоких тактовых частот или больших объёмов объёма кэш-памяти. В конце концов, появились все эти наборы не просто так, и транзисторный бюджет на их поддержку был потрачен не смеху ради.

Жаль лишь, что во многих случаях использовать максимально современное ПО в тестах не получится, так как поддержка наборов инструкций, отсутствующих у "старичков" много где уже стала обязательной. В особенности сказанное, конечно же, касается игр, но и многие актуальные версии неигрового ПО уже не так просто или вообще невозможно запустить на стареньких процессорах. Тем не менее, небольшой список вполне себе актуального ПО набрать удалось:

- Для тестов синтетических были выбраны AIDA64 и Geekbench 5. Из первой, правда, мы воспользуемся лишь тестами скоростных характеристик памяти, так как бенчмарки вычислительной скорости процессоров мне в Geekbench 5 нравятся больше.

- Некую общую производительность ПК будем измерять с помощью PCMark 10.

- В качестве реального неигрового ПО будут использованы Cinebench R23, Photoshop 2020, Premiere Pro 2022, 7-Zip 22, Blender 3.3, HandBrake 1.5, NAMD 2, Python 3.9.

- И, наконец, игры будет представлены проектами Grand Theft Auto V, Sid Meier's Civilization VI, Shadow of the Tomb Raider, Hitman 2, Metro Exodus, Total War: Three Kingdoms, Borderlands 3, F1 2020.

Тестировать игры будем исключительно в HD-разрешении и (там, естественно, где есть выбор) с использованием современных API (например, DirectX 12).

Тестирование: синтетические и комплексные тесты

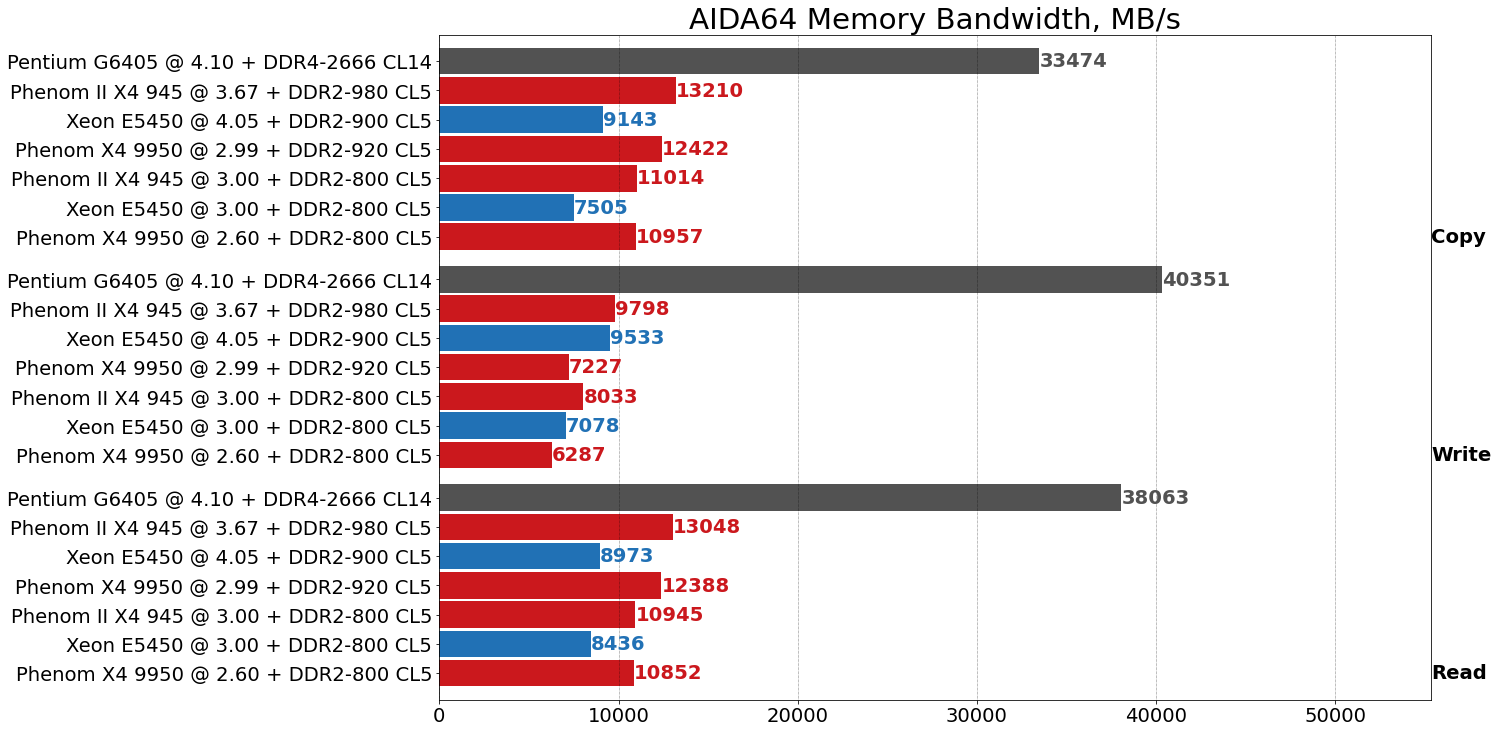

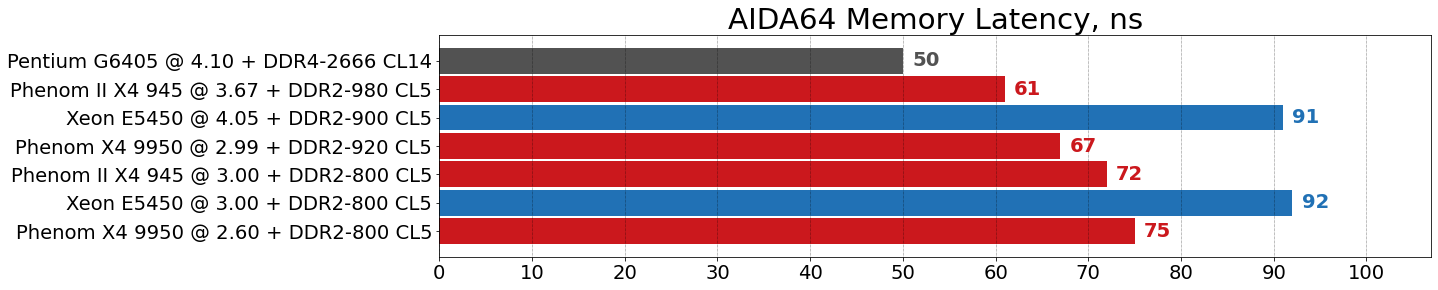

AIDA64 Memory Bandwidth & Latency

Начинаем как обычно с тестов скоростных характеристик подсистемы памяти в AIDA64. Здесь сразу бросается в глаза тот факт, что во втором поколении Phenom AMD удалось устранить хорошо известный недостаток встроенного контроллера памяти Phenom первого поколения — невысокая эффективность при записи в память. И будучи лишённым этого недостатка встроенный в процессор контроллер памяти Phenom теперь выглядел уже заметно лучше контроллера, интегрированного в северный мост чипсета P45. Ведь у Phenom II не только выше пропускная способность памяти, но и существенно ниже латентность.

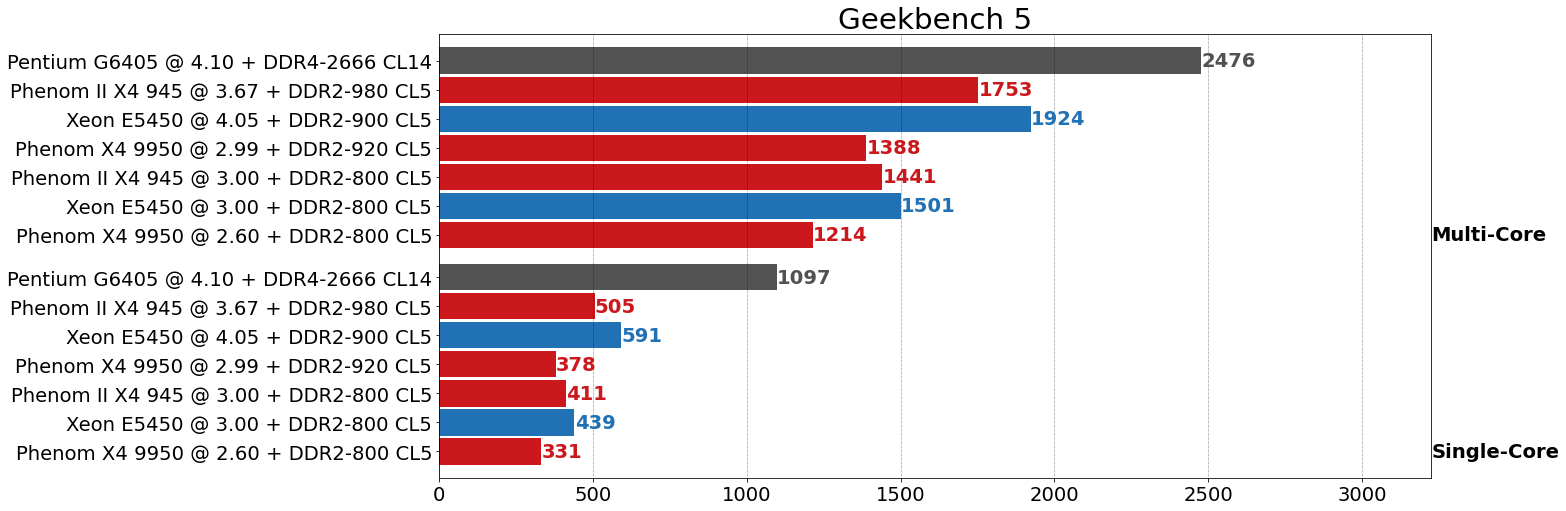

Geekbench 5

Увеличенные тактовые частоты позволяют Phenom II практически догнать равный по частоте Core 2 Quad в наборе синтетических тестов Geekbench 5. Разогнался тестируемый Phenom II 945 хуже конкурента, поэтому в разгоне Xeon E5450 (Core 2 Quad 9650) выступил заметно лучше.

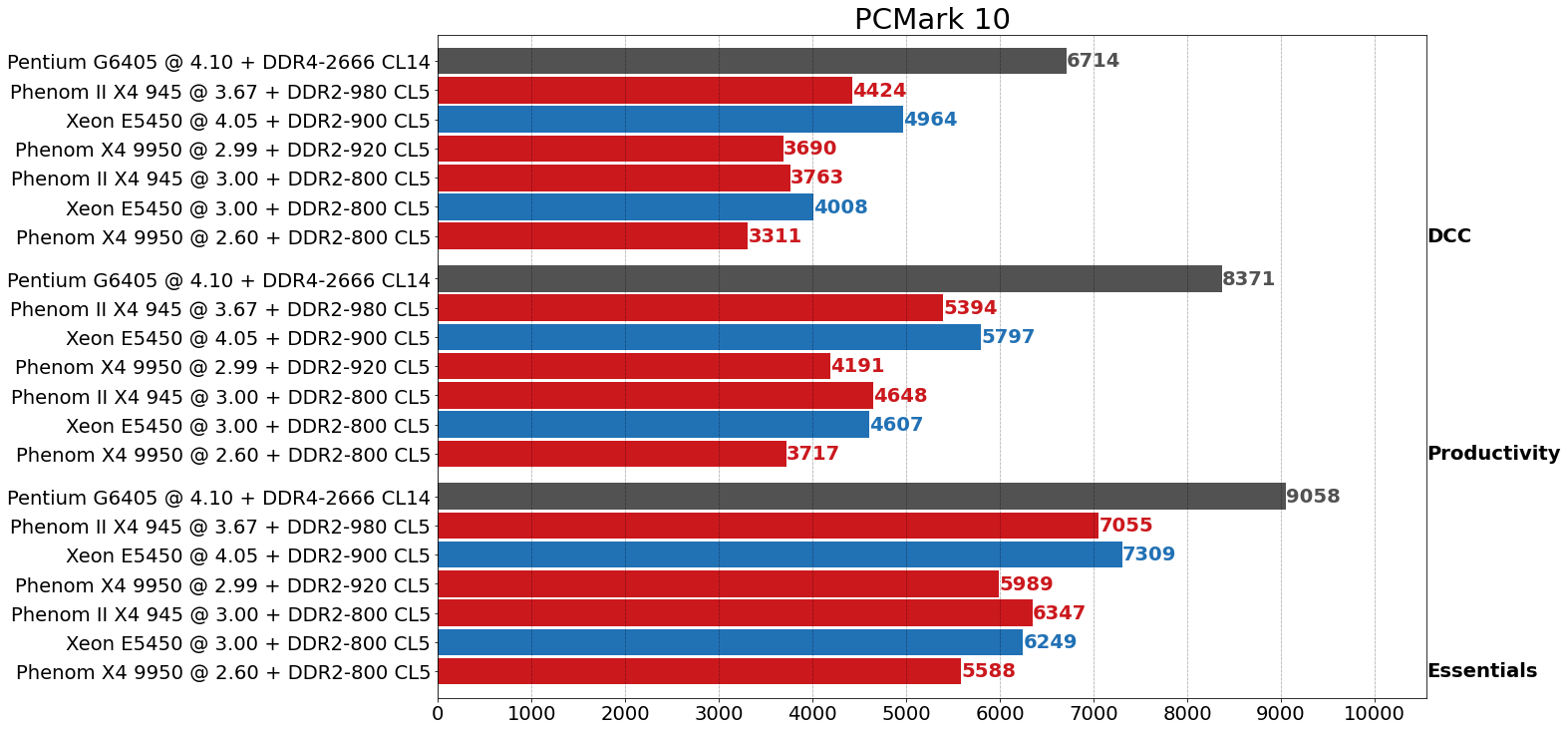

PCMark 10

Более высокие тактовые частоты позволяют Phenom II навязать конкуренцию и в комплексном тесте PCMark 10.

Тестирование: профессиональное ПО

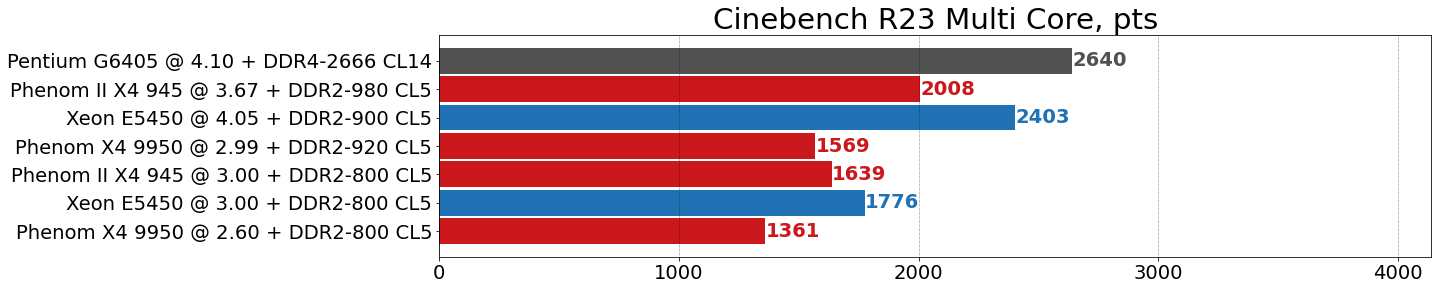

Cinebench R23

Не сдюжил Phenom II и в реальном ПО. Так, например, в Cinebench R23 показатели Phenom II 945 хоть и не дотягивают до таковых Xeon E5450 (Core 2 Quad 9650), но уже значительно ближе, чем цифры самого быстрого Phenom первого поколения. В разгоне процессор Intel отрывается сильнее, так как разогнался тестируемый Phenom II 945 хуже конкурента .

Photoshop 2020 и Premiere Pro 2022

Аналогичным образом ситуация обстоит и в продуктах Adobe — разрыв с Xeon E5450 (Core 2 Quad 9650) заметно сократился, но процессор Intel всё ещё впереди.

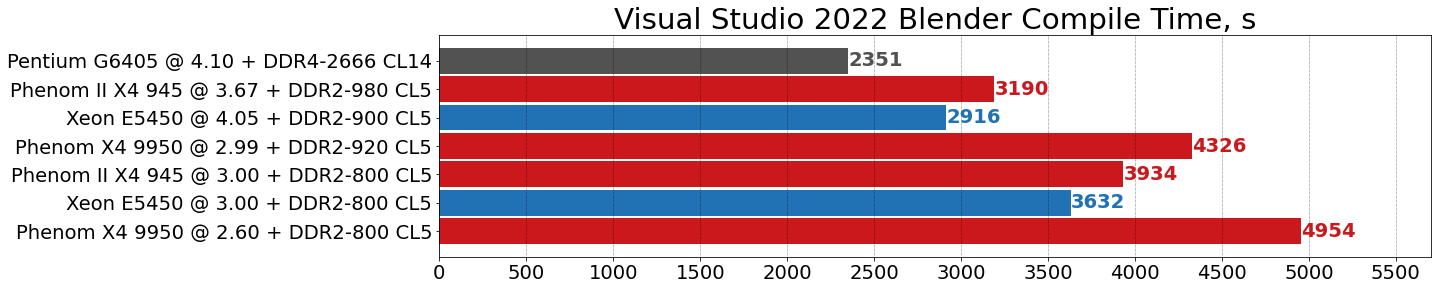

Visual Studio 2022

Не удалось Phenom II 945 догнать Xeon E5450 (Core 2 Quad 9650) и в скорости компиляции, однако, существенно сократить разрыв получилось.

7-Zip 22

А вот со сжатием данных Phenom II справился почти так же быстро, как и конкурент от Intel. Причём в этом тесте более удачный разгон последнему почти не помог.

Blender 3.3

А вот наконец и первая победа Phenom II — в Blender 3.3 представитель второго поколения Phenom уверенно обошёл Xeon E5450 (Core 2 Quad 9650) на равных частотах в стоке и оказался немного впереди даже в разгоне, несмотря на более низкую частоту!

HandBrake 1.5

А вот в H.265-кодировании видео Xeon E5450 (Core 2 Quad 9650) по-прежнему примерно в 2 раза быстрее. Банально из-за способности исполнять SSE4.1 инструкции. Грубой силы Phenom II 945 здесь недостаточно.

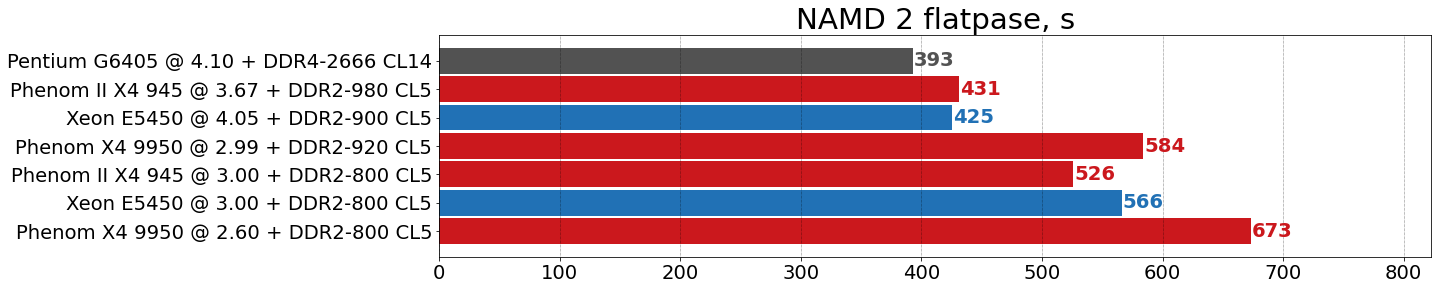

NAMD 2

Зато по скорости решения задачи классической молекулярной динамики в NAMD 2 Phenom II 945 вновь оказывается в лидерах.

Python 3.9

А вот в вычислениях с матрицами в многопоточном режиме в Python 3 процессору Intel вновь нет равных. И вновь, думается, причина в его способности исполнять SSE4.1 инструкции. Тут уже ничего не попишешь.

Что же мы получаем "в сухом остатке" по набору тестов в неигровом ПО? Где-то немного быстрее оказался Phenom II 945, где-то, напротив, Xeon E5450 (Core 2 Quad 9650). А в тестах ПО, использующего SSE4.1 инструкции процессор Intel оказался впереди уже заметнее. В среднем же по протестированному набору профессионального ПО Phenom II 945 в стоке отстал от равночастотного Xeon E5450 (Core 2 Quad 9650) на 11%. В разгоне процессор Intel оказался быстрее уже на 18%, но исключительно про причине того, что тестируемый Phenom II 945 разогнался хуже конкурента.

Если же говорить о преимуществе Phenom второго поколения над первым то оно составило 17% и 23% в стоке и в разгоне, соответственно. Это позволило немного приблизиться к гиперпню, но отставание 4-ядерного Phenom от современного 2-ядерного 4-поточного процессора и во втором поколении осталось велико — Phenom II 945 отстал от Pentium Gold G6405 на внушительные 53% и 29% в стоке и в разгоне, соответственно.

Тестирование: игры

Grand Theft Auto V (2015, RAGE, DirectX 11)

Sid Meier's Civilization VI (2016, собственный, DirectX 12)

Shadow of the Tomb Raider (2018, Foundation, DirectX 12)

Hitman 2 (2018, Glacier 2, DirectX 12)

Metro Exodus (2019, 4A Engine, DirectX 12)

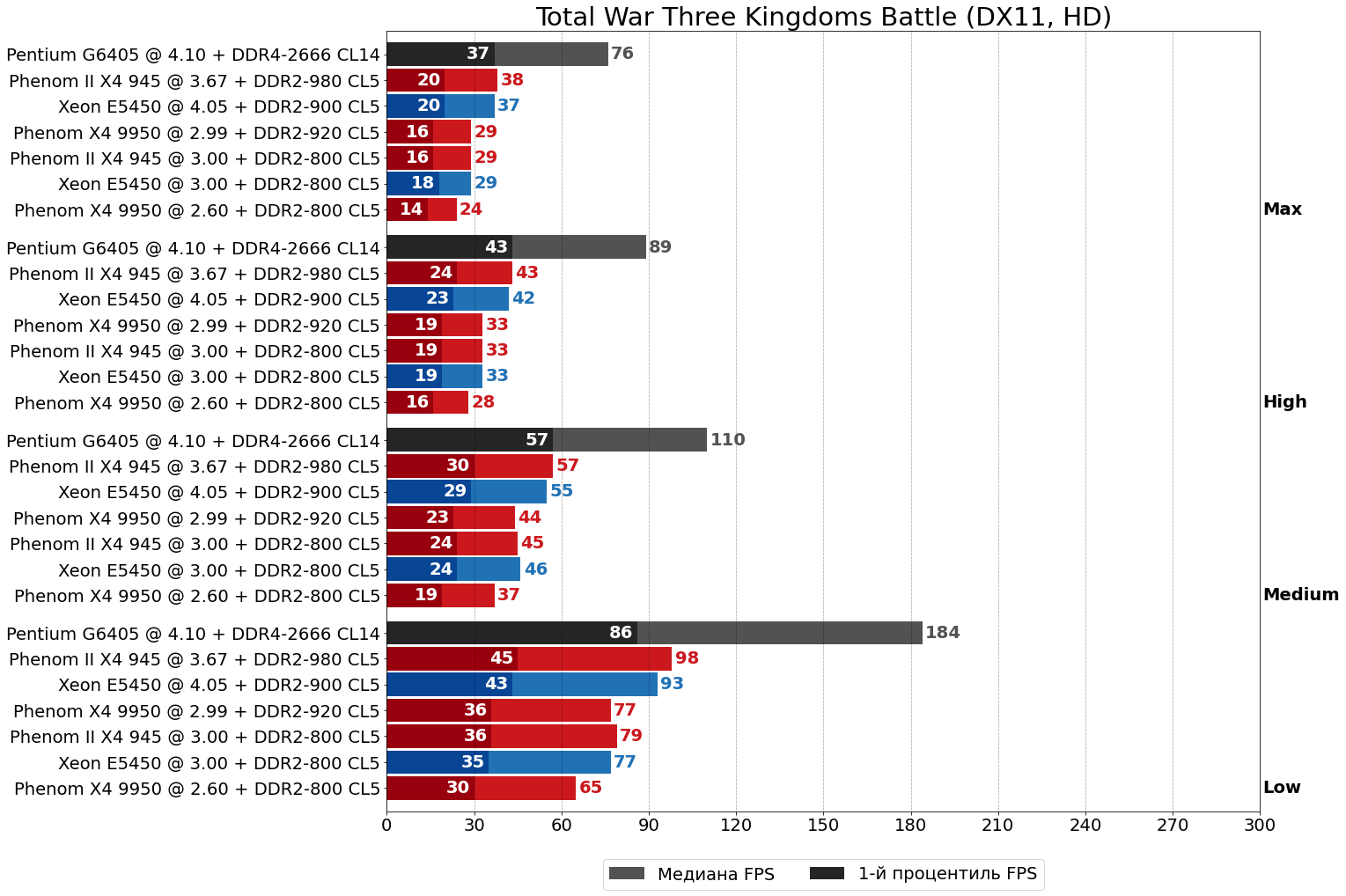

Total War: Three Kingdoms (2019, TW Engine 3, DirectX 11)

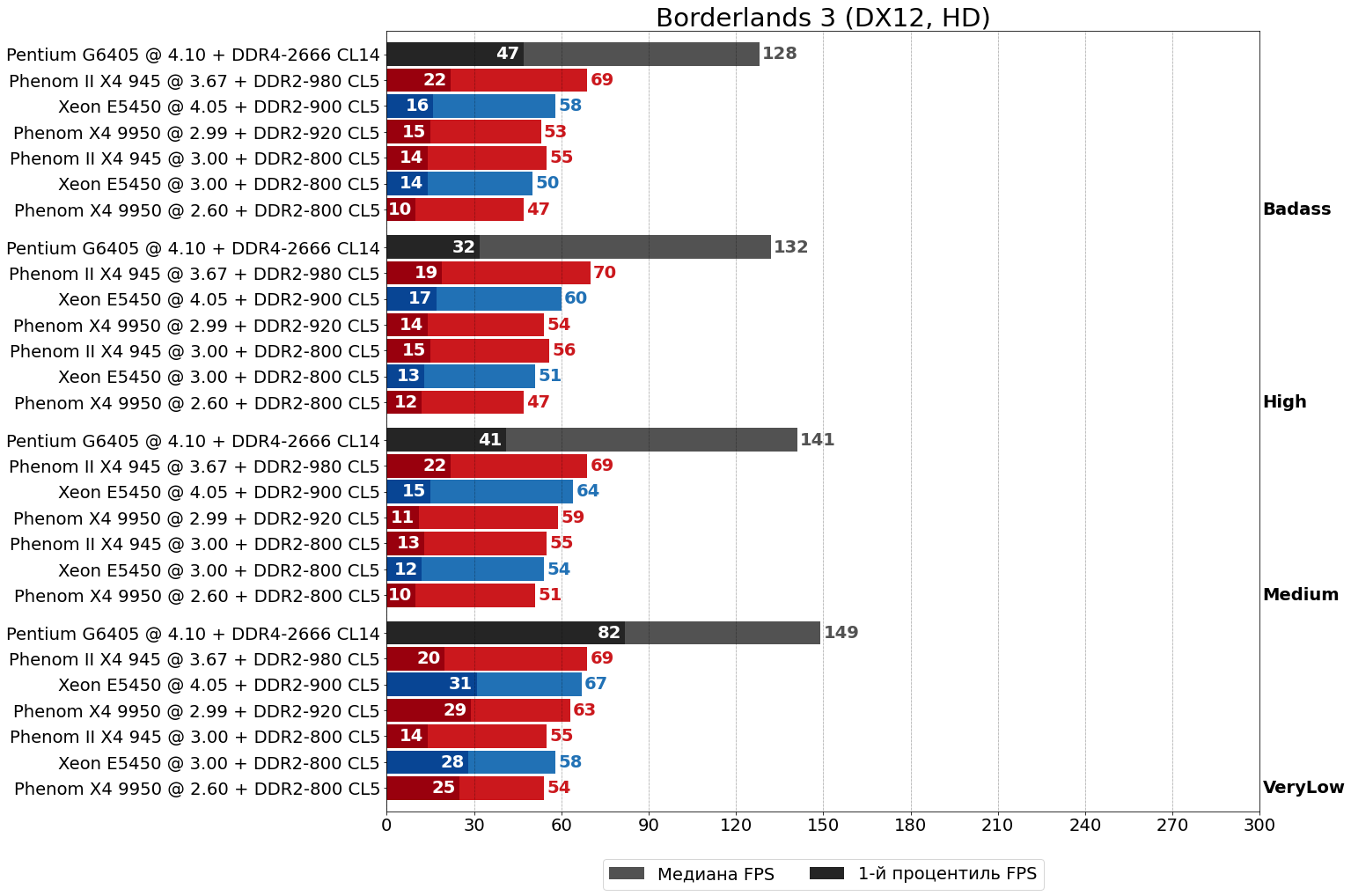

Borderlands 3 (2019, Unreal Engine 4, DirectX 12)

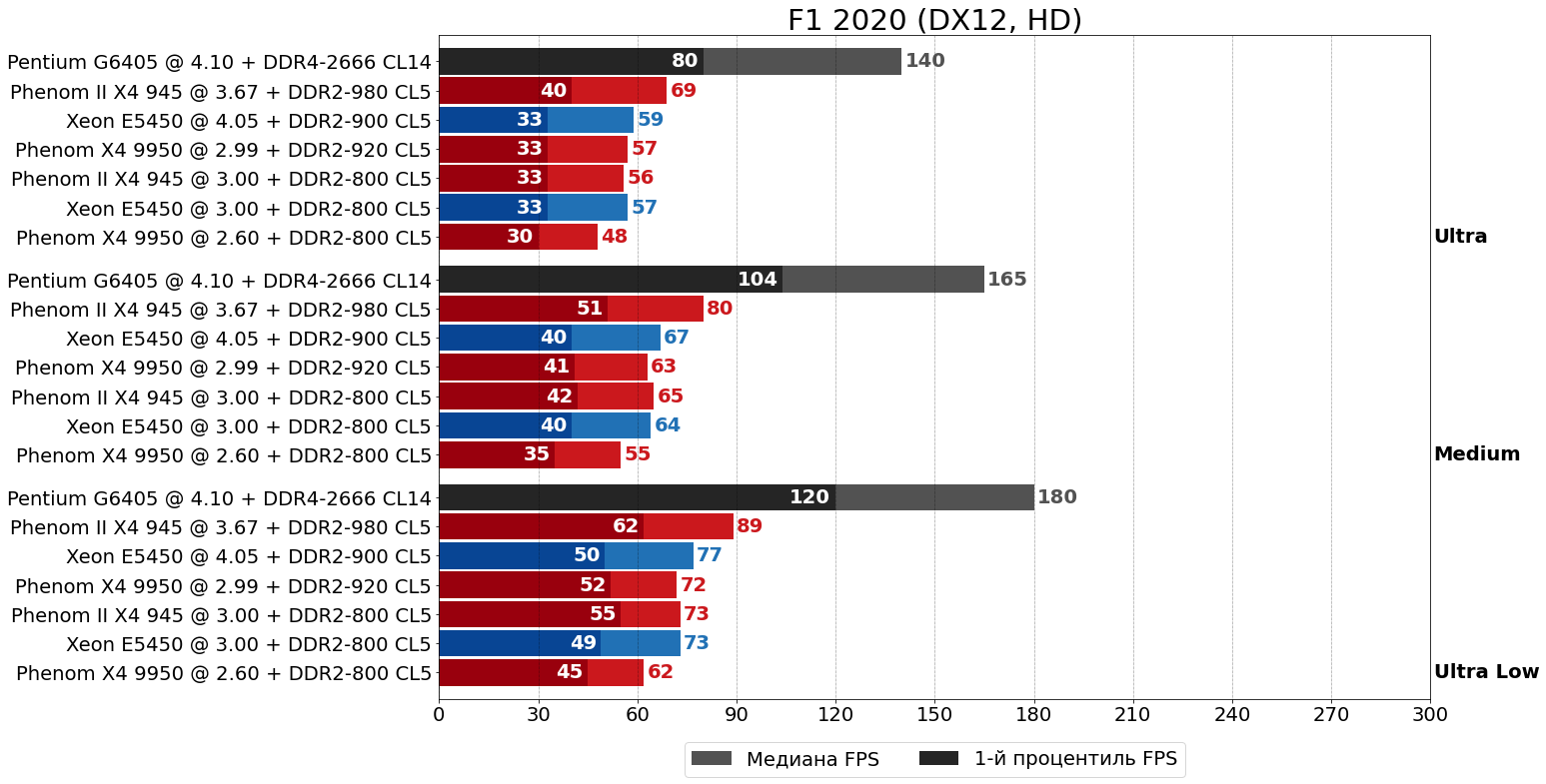

F1 2020 (2020, EGO, DirectX 12)

Среднегеометрические результаты

А что же в играх? А в играх Phenom II 945 оказался быстрее Phenom X4 9950 на 18% и 27% по средним и на 16% и 27% по минимальным показателям в стоке и в разгоне, соответственно. Такой прирост производительности позволил Phenom II 945 обойти Xeon E5450 (Core 2 Quad 9650) на 5% и 11% по средним и на 2% и 12% по минимальным показателям в стоке и в разгоне, соответственно. Обратите внимание, что несмотря на меньшую относительную частоту в разгоне Phenom II 945 оторвался от Xeon E5450 (Core 2 Quad 9650) в разгоне ещё сильнее. По всей видимости, выше некоторой частоты разгон Core 2 Quad в плане игровой производительности становится "кукурузным". Видимо, на какой-то отметке по частоте производительность начинает упираться в скорость обмена данными с памятью, а не в скорость счёта процессора.

Если же говорить об игровой производительности Phenom II 945 на фоне современного гиперпня, то тут всё печально и у второго поколения 4-ядерных решений AMD. Intel Pentium Gold G6405 более чем вдвое быстрее стокового Phenom II 945 — на 122% по средним и на 129% по минимальным показателям. Разгон Phenom II 945 позволяет несколько сократить разрыв, но Pentium Gold G6405 всё ещё заметно быстрее — на 79% по средним и на 78% по минимальным показателям. Собственно, по этой причине изначально выбранный на роль современного конкурента 4-ядерный Core i3-10100 и уступил место гиперпню в наших тестах.

Выводы

Ретроспективно стоит безусловно отдать AMD должное — потенциал микроархитектуры K10 в Phenom II таки был раскрыт: по частоте, производительности и разгонному потенциалу компания сделала большой шаг вперёд. Кроме того, необходимо так же помнить, что невзирая на очевидные технологические успехи во втором поколения 4-ядерных процессоров, компания AMD не пожадничала и установила более чем адекватные цены на свою новую на тот момент продукцию. Добавьте сюда сохранение механической, электрической и (частично) логической совместимости разъемов Socket AM2, AM2+ и AM3, и Вы поймёте, почему успех новых Phenom был делом решённым.

В современных же реалиях, 4-ядерный Phenom II заметно отстаёт даже от не самого актуального гиперпня, особенно в играх, где по-прежнему важна не только и даже не столько многопоточная, сколько однопоточная производительность. А с ней у Phenom II, конечно же, банально в силу возраста всё плохо. Но стоит ли вообще требовать большего от процессора 15-летней давности? В конце концов, на протяжении своего жизненного цикла Phenom II были отличными процессорами. Да и жизненный цикл у них был неприлично длинным. А то, что всему, как хорошо известно, рано или поздно приходит конец есть объективная реальность. Прогресс на месте не стоит!